[本記事のリンクには広告がふくまれています]

[本記事のリンクには広告がふくまれています]

吉田松陰直筆写し勝ち守り。東京松陰神社をゆく

こんにちは

めぐる@神社めぐりナビゲータです

2015年度のNHK大河ドラマ「花燃ゆ」では

ヒロインは吉田松陰の妹ふみ(文)。

彼女の

幕末から激動の長州藩という枠組みの中から

明治維新を迎え、

生き抜いたさまを展開していくようですが

兄である、吉田松陰は

めぐる@神社巡りナビゲータが

かつて山口県を訪れた時には

地元の方は誰もが「松陰先生」と敬意を込めて

呼んでいました。

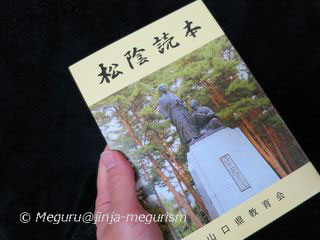

松陰読本なる

吉田松陰の一生を

小学生にわかるように解説した

年譜や図表、写真のたくさんはいった

小冊子があります

めぐる@神社めぐりナビゲータも

一冊買い求めましたがとてもわかりやすくて

松陰読本

「今日よりぞ幼心をうち捨てて人となりにし道を踏めかし」

の言葉を胸に

小学校に通いだすというのも

なにか心打たれるものがあります

また

松陰読本の79ページにある

士規七則には

現代人にこそ読んで頂きたい心得が

つまっているような気がします

吉田松陰は安政6年10月27日に

安政の大獄に連座した罪で

江戸伝馬町の獄中にて

数え年で30歳の若さで処刑されてしまうのですが

父、叔父、母に別れの言葉としてしたためた

「親思う心にまさる親心けふのおとずれ何ときくらん」

処刑前日に書き上げたという

門下生にあてた『留魂録(りゅうこんろく)』の巻頭の

「身はたとひ武蔵の野辺(のべ)に朽ちぬとも留め置かまし大和魂」

これらは

辞世の句として詠まれたといわれていますが

一度は聞いたことがあるのではないでしょうか

処刑された4年後の文久3年には、

門下生であった高杉晋作、伊藤博文らによって

東京は世田谷若林の地に改葬されたことは

ご存じですか?

というのは若林という

この土地が長州毛利家のお屋敷のあった

抱地(かかえち:農民より買い上げした土地)で

あったからだということです

そこで

静かな

東京世田谷の「松陰神社」訪ねてきました。

なんと

こちらの鳥居は朱塗りではなくて

真っ黒なつや消しの地味なものなのです

お電話で、なぜ黒いのですか?と

のちほど社務所にお尋ねしたら

「景観との調和」と言うことだそうですが

シックな感じがして

いかにも

吉田松陰らしい格調ある構えだと思いました

いつぞや

めぐる@神社めぐりナビゲータが

萩の地で撮影した

松陰神社はこんな古びを帯びた

木の鳥居でした。

やはり朱塗りでなかったのは

当時の世相をおもんばかったからでしょうか

吉田松陰は

近年では学問の神として崇敬を集めていて

参拝の人が絶えないそうです

まして、大河ドラマの影響なのか

これまでになく年代を問わず

多くの人が訪れているようです

東京世田谷の松陰神社には

山口県の「松下村塾」のそっくりの

建物が建てられていてびっくりしました。

再現建築だそうです。

萩市で

めぐる@神社めぐりナビゲータが

見たのとおんなじでした。

天保11年、吉田松陰が11才の時には

藩主であった毛利慶親公に

武教全書を講義したという早熟ぶり。

日本古来の山鹿流兵学を修めながらも

西洋兵学に触れ、鎖国状態であった日本の

将来を案じて、当時は御法度であった

黒船に密航を企て失敗に終わるも

「松下村塾」

で将来の日本政府を形作る人物に

その意志を伝え

明治維新を担う人材を多く輩出させた

歴史的な影響力というのはたいしたものです。

早逝の行動家には頭の下がる思いがします

現在の社殿は昭和2年から3年にかけて

造営されたもので

なかなか見応えのある立派なものです

めぐる@神社めぐりナビゲータは

暇があると

松陰読本を読んでおります

秀才と言っても間違いない

吉田松陰にちなんで

合格祈願に参拝する方はとても多いようですが

神社では

吉田松陰直筆写しの「勝」の

文字をいただいたお守りがあります。

吉田松陰が自分を

「自分の弱い心に負けないように」と

戒めた願いが込められているとのこと

勝守

(かちまもり)

勝絵馬

(かちえま)

ともに人気があるようです

●今日の神社●

東京松陰神社

ご祭神:吉田寅次郎藤原矩方命

(よしだとらじろうふじわらのりかたのみこと)

住所:東京都世田谷区若林4-35-1

神社開門時間:朝7時から夕方5時まで

交通手段:京急世田谷線

「松陰神社前駅」下車徒歩約3分程度